1902 À 1907 - LA MISÈRE À PENMARC'H

La saison de pêche à la sardine 1902 a été mauvaise, mais pas pour autant catastrophiquee. La région avait déjà souffert de ces épisodes "sans" et l'histoire nous l'a appris, d'autres épisodes suivront encore... Alors comment expliquer un tel désastre humain ? L'analyse du comportement de la presse, des politiques et religieux, des industriels et du mode de vie local peuvent fournir une autre explication.

La Saison De Pêche 1902

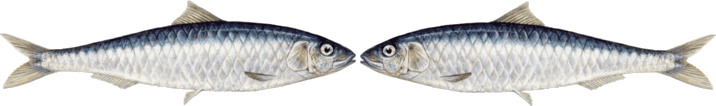

Chaque saison, la sardine immature quitte la haute mer pour se rapprocher de la côte. Encore maigre, elle remonte par le Golfe de Gascogne, se gavant de plancton. Elle s'engraisse en longeant les côtes et arrive en Sud Finistère en fin de printemps / début d'été, pour terminer sa migration en baie de Douarnenez en fin d'automne où elle disparait, allez savoir où !

En 1902, la saison de la sardine entre Camaret et les Sables-D'Olonne a donc été mauvaise : ± 8,300 Mt au regard des 37 et 39,000 Mt des années précédentes,1900 et 1901, soit une diminution des prises de près de 80% ! Rien à voir non plus avec les années 1897 (± 44,500 Mt) et 1898 ( ± 51,000 Mt), âge d'or des conserveries...

Si bien qu'en moyenne, un marin qui qui gagnait 450 Fr en 1901, n'en gagnait plus que 70 en 1902 !

En Sud Finistère, ± 100.000 personnes, concentrées sur une étroite bande littorale, sont touchées directement par la crise sardinière : Les ± 15.500 pécheurs sardiniers1 et leurs familles, les employés de conserveries, de chantiers navals, de fabricants d'engins de pèche et de mareyages etc...

(1) Chiffre maximun d'Inscrits Maritimes jamais enregistré.

Les Habitants de Penmarc'h

A Penmarc'h, la vie des habitants était différente, suivant que l'on soit marin ou paysan. Afin de simplifier la compréhention, caricaturons les différentes populations de la commune :

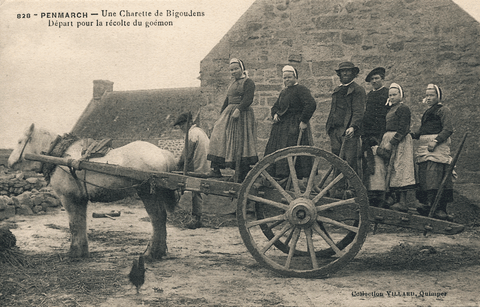

- Au bourg de Penmarc'h, on rencontrait plutôt un monde paysan et Bigouden. Ils vivaient de leur culture et de leur élevage. Des terriens du bord de mer, qui souvent en avaient peur.

- St Pierre ; petit village de Penmarc'h, il était peuplé de paysans et marins Bigoudens.

Paysans du Bourg de Penmarc'h

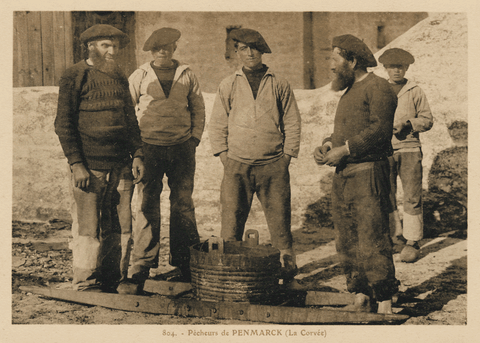

- Kérity était peuplé de marins fiers de leur passé historique, convaincus de leur supériorité et de la noblesse de leur métier. Accompagnés de leurs fils, leurs revenus aléatoires provenaient exclusivement de la mer. Quant à leurs épouses et leurs filles, coiffées de leur poch flak, elles travaillaient à l'usine le poisson pêché par leurs pères et leurs frères. Pour un Kéritien ou une Kéritienne, convoller en juste noce avec un Bigouden ou une Bigoudène confinait alors à la mésalliance...

- St Guénolé ; son développement récent avait pour origine une migration de paysans Bigoudens qui, depuis une vingtaine d'années venaient sur la côte pour faire pêcheur : Le boom de la pêche à la sardine de la dernière décènie de la fin du XIXème siècle en avait attiré certains, motivés par l'appât du gain, qui s'étaient empressés de vendre leurs fermes pour acheter un canot ou une chaloupe1 et se lancer dans le métier avec leurs fils, tandis que leurs épouses et leurs filles travaillaient à l'usine. Il ne suffisait pas d'échanger son Tok teier voulouzenn2 contre un Boned plad3 pour devenir marin : Le paysan Bigouden ne se refaisant pas, le nouveau marin n'en avait pas pour autant oublié ses racines ataviques et avait acheté un lopin de terre suffisant pour y bâtir un pennty et une crèche pour habriter une vache et un cochon, quelques poules et lapins, auprès d'un jardin potager.

(1) Le nombre de bateaux pêcheurs a augmenté de 33% en 10 ans.

(2) Chapeau à 3 bandes de velours dit chapeau Bigouden à guides.

(3) Grand béret plat.

Marins de Kérity

Marins de Saint Guénolé

Marins et usinières

La condition de marin sardinier n'est pas enviable. La pêche subit les aléas du climat et des cours de la sardine. Si la saison est mauvaise, les cours sont hauts...mais la paye petite. Si les filets sont pleins, les cours s'effondrent et la paye est au mieux correcte. Et quand le mauvais temps est de la partie, le métier prend des allures de bagne et le glas sonne bien trop souvent pour leurs camarades... Qui plus est, les nouveaux marins-paysans sont inexpérimentés, novices dans ce métier où les compétences viennent avec le temps. Les problèmes arrivent quand certains de ceux-ci arment un canot. Incapables encore de le maitriser, c'est le second, judicieusement choisi qui est le maître à la manoeuvre. Ainsi, un proverbe de mer collera longtemps aux marins Penmarchais, qui dit qu' "à la mode de Penmarc'h, le plus con est à la barre"...

La condition d'usinière n'est pas plus enviable. Elles sont appelées au travail par la sirène de l'usine, quand les bateaux rentrent au port. Elles marchent souvent plusieurs kilomètres pour s'y rendre. Quand la pêche donne, elles travaillent parfois de tôt le matin à tard le soir. Sans repis. Et quand, par chance, elles ont un moment de répis, celles qui ne peuvent rentrer chez elles dorment sur des sacs de jute, sur les tas de sel ou parfois sur la plage, si le temps le permet. Leur famille leur apporte alors, après une longue marche, du pain trempé avec parfois un morceau de lard. Payées au rendement, elles chantent et konchènent 1 au travail, pour oublier la rapacité des patrons et la sévérité des contre-maîtresses (souvent des Kérityennes) qui leur infligent des retraits sur paye au moindre prétexte. Déjà qu'elles sont payées une misère ! Et ces odeurs de poisson et de graillon qui leur collent à la peau !

En un mot plutôt qu'en cent, la sardine est donc la source principale de revenus de la famille.

"L'ennemi" commun, c'est le patron de l'usine, qui achète la sardine au plus bas prix et qui paye les usinières une misère : le conserveur est Conservateur (!) alors que le marin et son usinière sont Progressistes (socialistes).

(1) Un Bretonisme venant de koñchenn signifiant conte qui dans ce cas doit plutôt être interprèté comme racontar ou commérages.

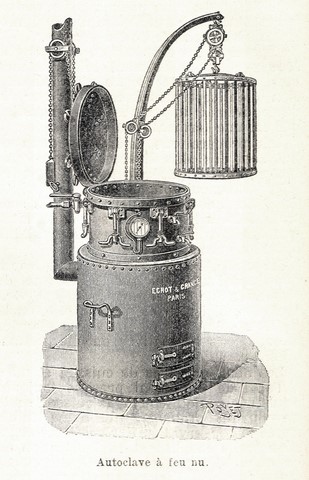

L'industrie de la sardine

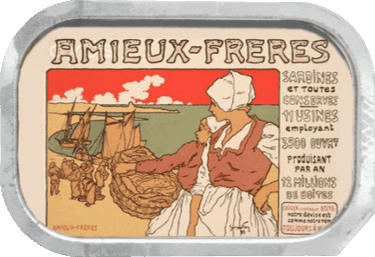

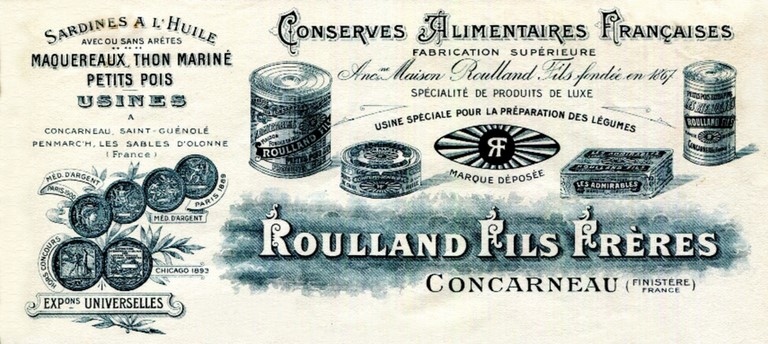

Inabordable pour les couches populaires, la boîte de sardine est un produit de luxe, dont la production est principalement exportée jusqu'en 1902, cette exportation atteignant alors 75% de la production. A partir de 1903, les importations sont multipliées par 3 alors que les exportations diminuent d'un tiers. Pire, en 1906, les importations sont plus importantes que les exportations.

La petite boîte est au centre d'un espace économique sardinier mèlant pêcheurs, armateurs, conserveurs, employés de conserverie, fabricants de boîtes "de fer blanc", chantiers navals, transporteurs, distributeurs, banques... Elle a un important poids économique et social.

- A St Guénolé quartier Île Fougère : René-Pierre BEZIERS, Charles CASSEGRAIN, Auguste FRÖCHEN, Louis-Pierre ROULLAND

- A Kérity : Gaston THUBE & Arsène SAUPIQUET, FRANCAISE DE CONSERVES.

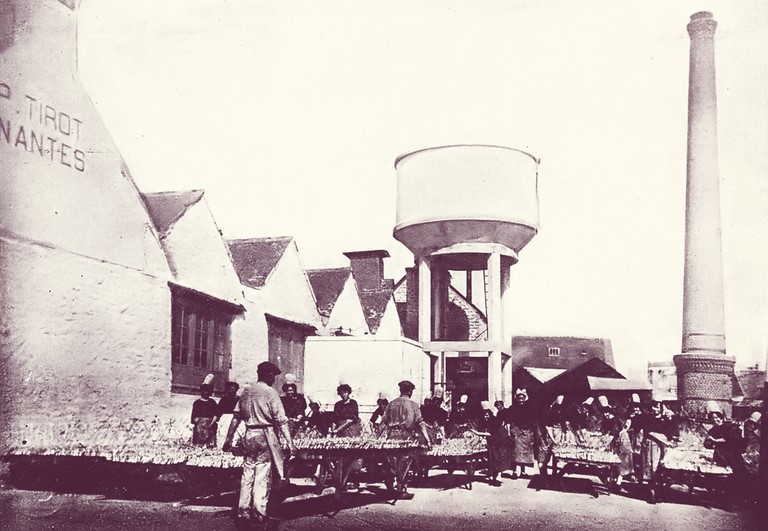

Usine Tirot - Saint Guénolé

La Situation politique

Les élections de 1902 sont un triomphe pour le parti radical-socialiste, allié aux socialistes de Jaurès. Émile Combes, devient président du conseil en juin 1902. Emile Combes, radical-socialiste et fortement anti-clérical, devient le président représentant de la "Gauche Démocratique".

C'est en bref la situation politique en cette année 1902. Les rouges (socialistes de tous crins) sont au pouvoir et s'opposent aux blancs (La Droite, les Catholiques et les autres) par de nouvelles lois : c'est la guerre politique !

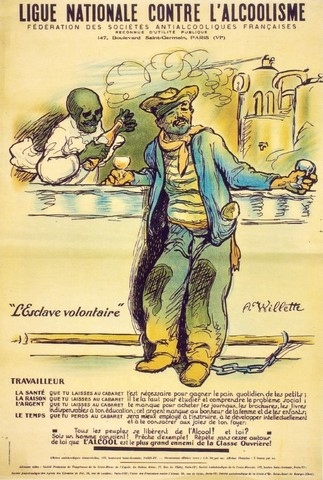

L'Alcoolisme

Le 5 Août 1905 les 23 associations de lutte contre l'alcoolisme décident de s'associer pour fonder la LNCA (Ligue Nationale Contre l'Alcoolisme).